Haskell 1.0 - 1.2 の IO (6)

Dialogueを使って書いたコードの例

YAMAMOTO Yuji (山本悠滋)

2025-06-15 関数型まつり 2025

Haskell以前における純粋関数型言語の代表、Miranda最新版(2020年リリース‼️)のマニュアル曰く…

read :: [char]->[char]など

Report on the Programming Language Haskell Version 1.0より:

Haskell’s I/O system is based on the view that a program communicates to the outside world via streams of messages:

Report on the Programming Language Haskell Version 1.0より:

Responseのリスト(ストリーム)を受け取って、Requestのリスト(ストリーム)を返す関数

Request: 外の世界に送る命令Response:

外の世界から渡されるRequestの結果Requestに応じて引数のResponseが変わるという、直感に反する挙動

Responseを受け取ってRequestを返す」だけの純粋な関数に収まっている

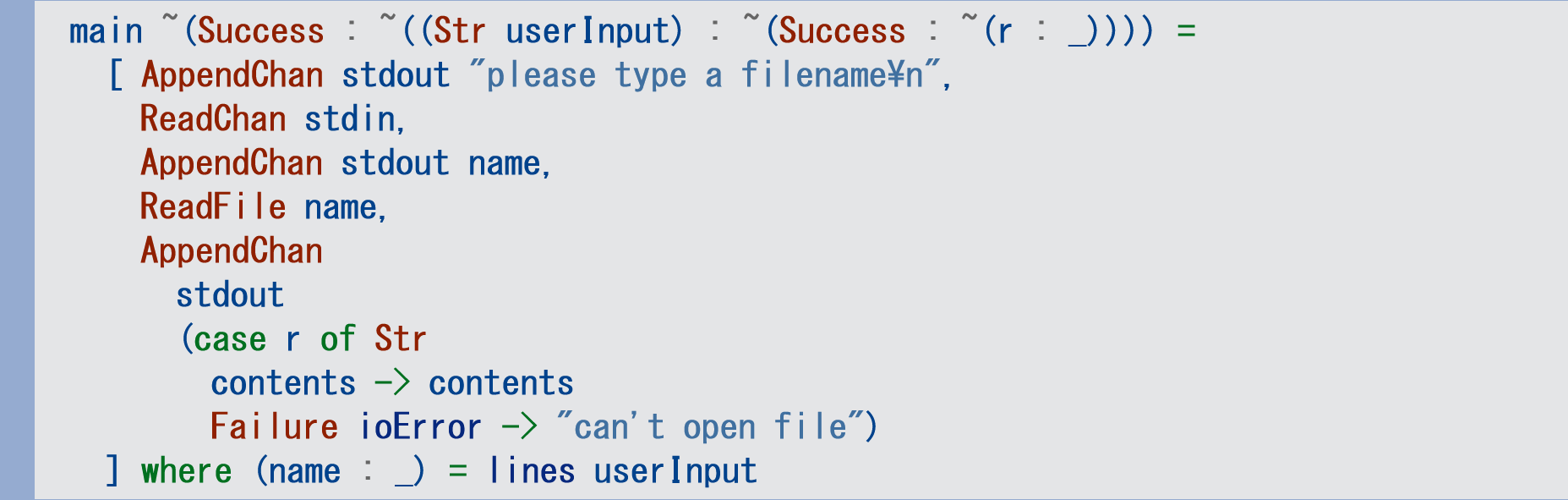

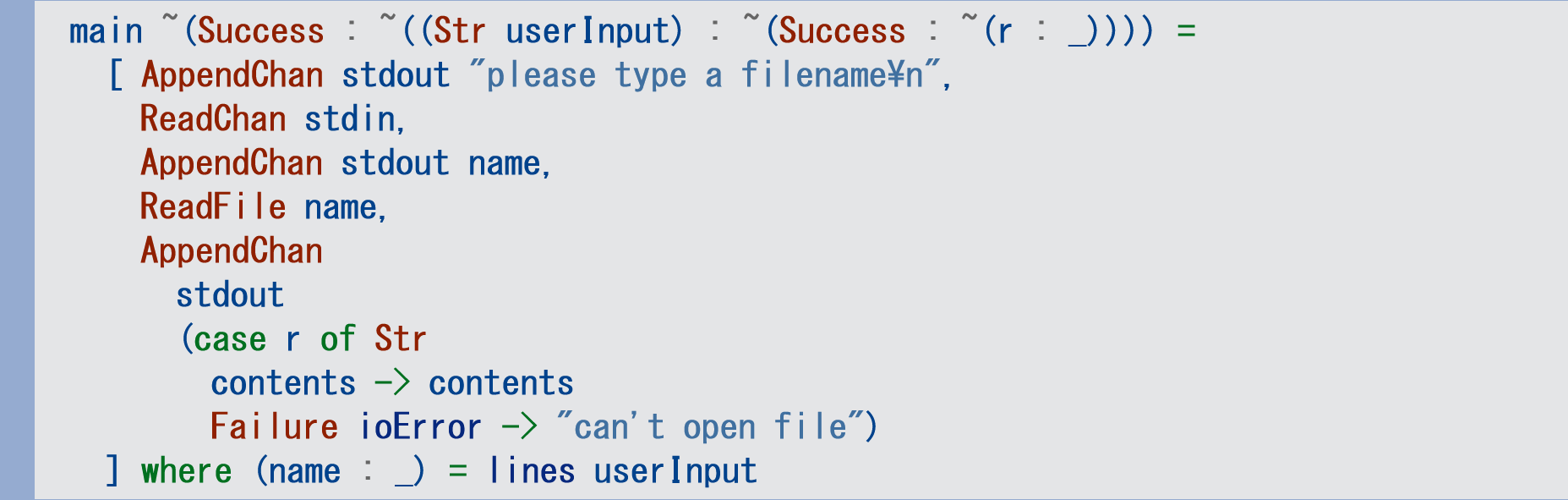

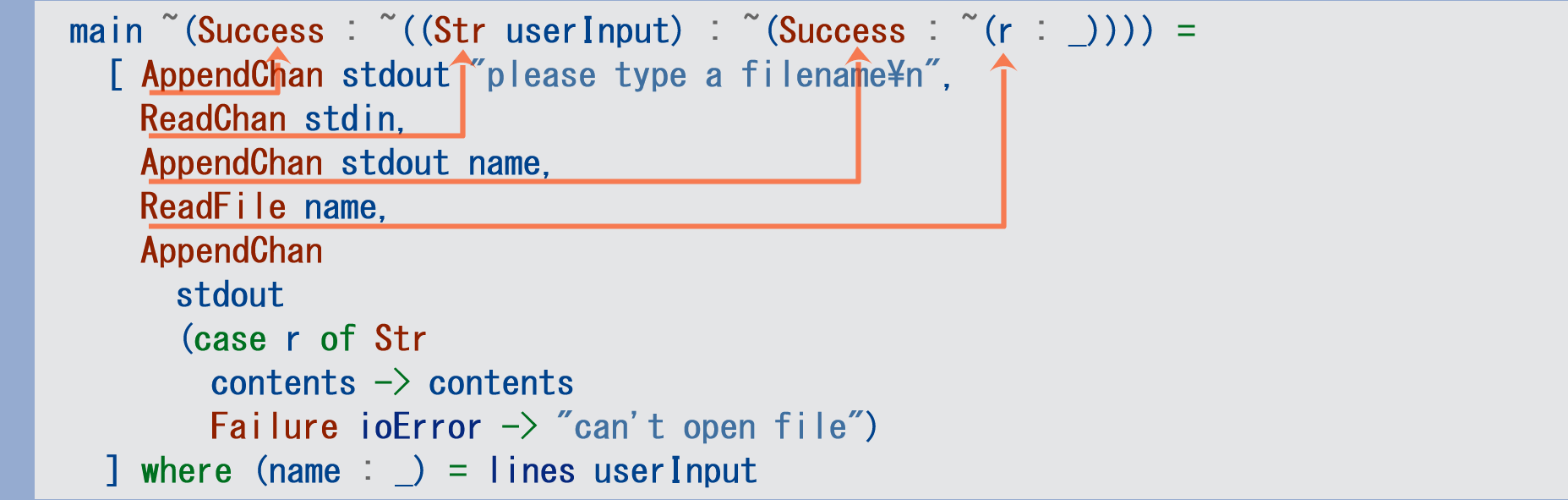

Dialogueを使ったプログラムの例を紹介しますDialogueを使って書いたコードの例

😩引数でパターンマッチした種類のResponseと、対応するRequestの順番が一致してないとダメ!

⏩使いにくいので継続渡しによるラッパーが

⏩継続渡しって?

⏩継続渡しって?

比較的身近な例: JavaScriptのコールバックを受け取る関数

⏩継続渡しに変換すると型はどう変わる?

先程のプログラムをcontinuation basedで書き換えたもの

main =

appendChan stdout "please type a filename\n" exit (

readChan stdin exit (\userInput ->

let (name : _) = lines userInput in

appendChan stdout name exit (

readFile name

(\ioError ->

appendChan stdout

"can't open file" exit done)

(\contents ->

appendChan stdout contents exit done))))[Response] -> [Request]な関数Report on the Programming Language Haskell Version 1.3より:

The I/O system in Haskell is purely functional, yet has all of the expressive power found in conventional programming languages. To achieve this, Haskell uses a monad to integrate I/O operations into a purely functional context.

Dialogue型はなくなり、代わりにIOという型が登場先程のプログラムを現代のHaskellに(ほぼ)直訳したもの

main = do

putStrLn "please type a filename\n"

userInput <- hGetContents stdin

let (name : _) = lines userInput

putStrLn name

contents <- readFile name

putStrLn contentsdoブロックの中で利用できる

IO は純粋な関数?IO を列挙する際 do

ブロックで囲う必要があったり、<- を使うことIOの正体: それでも純粋っぽい部分 (1)IOは常にファーストクラスオブジェクト

👇️こんな感じの型(実際の定義より単純化しています)

IOの正体: それでも純粋っぽい部分 (2)RealWorldを受け取ってRealWorld(と結果となる値)を返す関数をラップしたオブジェクト

ただし!直接実行する機能がない。普通の関数のように呼び出すことができない

IOの正体: それでも純粋っぽい部分 (3)>>=

bind」IOとIOを返す関数を渡すと、それぞれを繋げた新しいIOができるIOの正体: それでも純粋っぽい部分 (4)IOを繋げて「組み立てる」だけ

IOを繋げた結果もまたIOになるので、IOを使っている箇所はみんなIO型の関数になる>>=の例1: IO同士を繋げるdo記法で分かりやすくしたバージョン:

やっぱりこれはダメ:

>>=の例2:

純粋な関数の中からIOを呼んでIOにする (2)その中でIOを呼ぶ

>>=の例2:

純粋な関数の中からIOを呼んでIOにする (3)do記法で分かりやすくしたバージョン:

IOを繋げて「組み立てる」だけ? (1)それを言ったら、他の言語も「命令を列挙している」だけでは?

IOを繋げて「組み立てる」だけ? (2)>>=で繋げたIOも、結局はコンパイラーなどを通じて実行する(副作用を起こす)プログラムになるIOを実際に使用するときの体験は他のプログラミング言語で入出力をするときとほぼ同じ<-を使う、など構文の細かい違いがあったり、IOは常にファーストクラスオブジェクト」なのでその分少し機能が多いが…

IOを実際に使用するときの体験は他のプログラミング言語で入出力をするときとほぼ同じIOを実行できるし、

IOはファーストクラスオブジェクトであり、IOを実行する箇所とそうでない箇所をマークして区別できる言語